2025年4月、ChatGPTに新機能「ライブラリ」が登場しました。

生成した画像が自動で保存され、あとから見返したり再編集できるようになり、画像活用の幅がぐっと広がった注目のアップデートです。

「前に作ったあの画像、もう一度使いたい」「少しだけ手直ししたい」――そんな時にも、ライブラリを開けばすぐにアクセスでき、もう一度一から作り直す必要はありません。

しかも、無料プランでもライブラリ機能は利用可能。過去に生成した画像を何度でも閲覧・編集できます。ただし、無料プランでは新しく画像を生成できる回数が1日3回までに制限されていますので、その点は押さえておきましょう。

本記事では、ChatGPTのライブラリ機能について、使い方から活用例、そして知っておきたい注意点までを、初心者にもわかりやすく丁寧にご紹介します。AIをもっと楽しく、もっと便利に使いたい方は、ぜひ参考にしてみてください!

ChatGPTのライブラリ機能とは

ここでは、ChatGPTのライブラリ機能の基本的な内容について、はじめての方にもわかりやすくご紹介します。

ChatGPTの「ライブラリ」機能とは、ユーザーが生成した画像を自動的に保存・整理・再利用できる便利な新機能です。2025年4月に正式導入されたばかりのこの機能は、画像を多用するユーザーにとって、まさに待望のアップデート。たとえば、同じ画像を何度も使いたいときや、ちょっとした修正を加えたいとき、これまでは一から生成し直す必要がありましたが、ライブラリを使えば、ワンクリックで履歴を呼び出して再編集することができます。

ライブラリ機能には、次のような特徴があります。

- 画像が自動保存される

画像を生成すると、特別な操作をしなくても自動的にライブラリに登録されます。ファイル名の設定や保存先の指定は不要で、作業の手間が大きく省けます。 - 一覧表示で見やすく管理できる

保存された画像は、日付順のグリッド表示で一覧に並び、視覚的にも探しやすくなっています。スクロールしながら過去の作品を確認することができ、「あの時作ったあの画像、もう一度使いたい」というニーズにもすぐに対応可能です。 - 再編集ができる

保存された画像を選んで「再編集」を押すと、その画像をベースに新しいプロンプトを入力して改変版を再生成できます。たとえば「背景を白にして」「キャラクターを笑顔にして」など、ちょっとしたリクエストにも柔軟に対応できます。 - 高画質で再ダウンロードできる

後からでもオリジナル画質のまま画像をダウンロードできるので、資料作成やSNS投稿にそのまま使えるのも魅力です。

実際にこの機能を使うと、ChatGPTがあなた専用の「画像アルバム」や「デザインボード」のように使えるようになります。アイデアのスケッチ、プレゼン資料の挿絵、ブログやnoteのアイキャッチ作成など、さまざまな用途で活用できます。

たとえば、あるユーザーは毎月レシピ記事を書いていて、「春野菜のスープ」の画像を3月に生成しました。数週間後、似たような構図で「夏野菜バージョン」を作りたいと思ったとき、ライブラリを開いて3月の画像を呼び出し、「色味を明るくして、食材をズッキーニとパプリカに変更して」と依頼するだけで、新しい画像がすぐに完成。こうした”編集の続きができる”感覚は、これまでのChatGPTにはなかった体験です。

ライブラリ機能の使い方:画像の保存・閲覧・編集

ChatGPTのライブラリ機能は、画像を扱うユーザーにとって直感的で使いやすい設計になっています。以下では、画像を「保存する」「見る」「編集する」という3つの基本操作を順に解説します。

①画像の保存

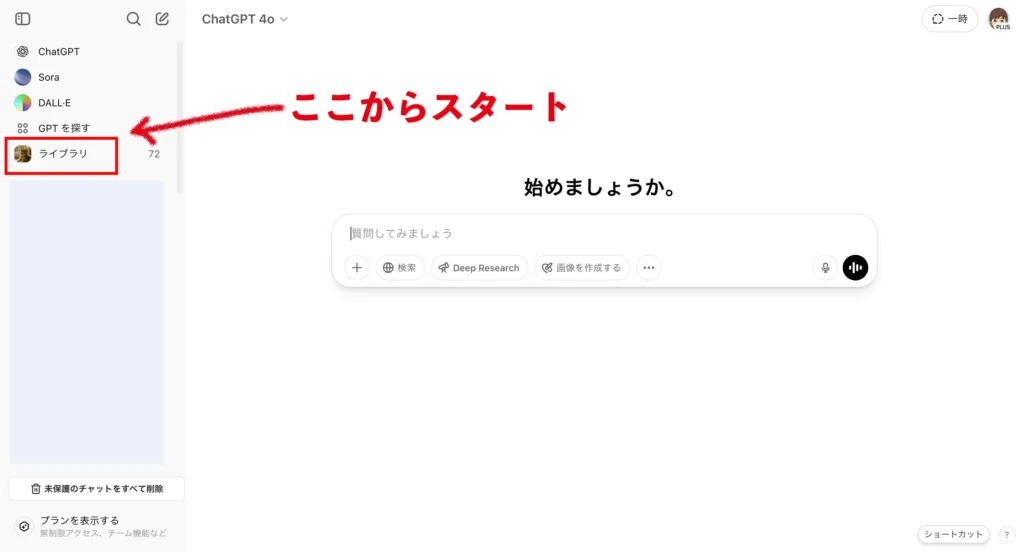

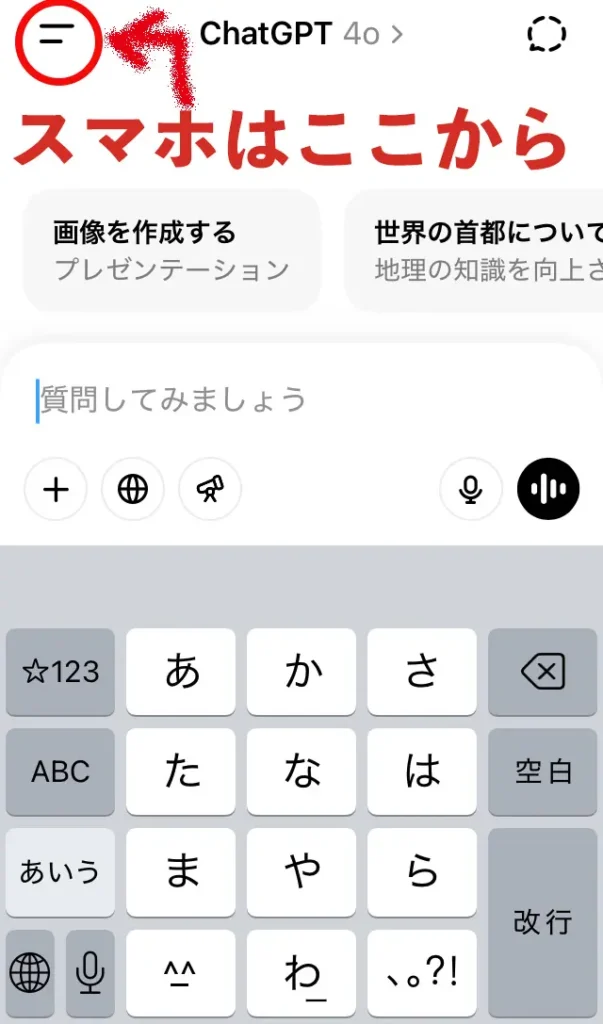

画像生成後、特別な操作をしなくても、自動的にライブラリに保存されます。保存場所はChatGPTの「ライブラリ」セクション。PCではサイドバーの「ライブラリ」を選ぶことでアクセスできます(スマホでは画面左上のメニュー(≡マークから)。保存された画像には生成日時が記録されているため、あとから見返す際に「いつ作ったものか」がすぐに分かります。ファイル名の指定などは不要で、完全に自動です。

②画像の閲覧

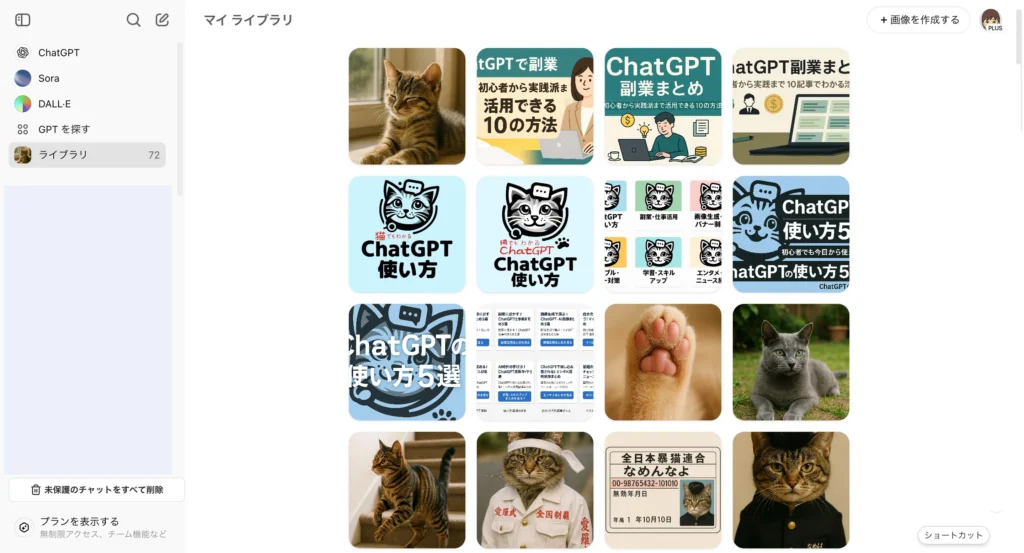

ライブラリを開くと、過去に保存された画像がサムネイル形式でずらりと表示されます。画像をクリックすれば、大きなプレビュー画面が開き、拡大して細部を確認したり、画像の背景や構図をチェックできます。

たとえば、猫の画像を生成した人であれば、「三毛猫」「窓辺の光」「寝そべるポーズ」といったテーマで作った画像が横並びで表示され、それぞれ見比べながら、どれを使うか選ぶことができます。

③画像の再編集

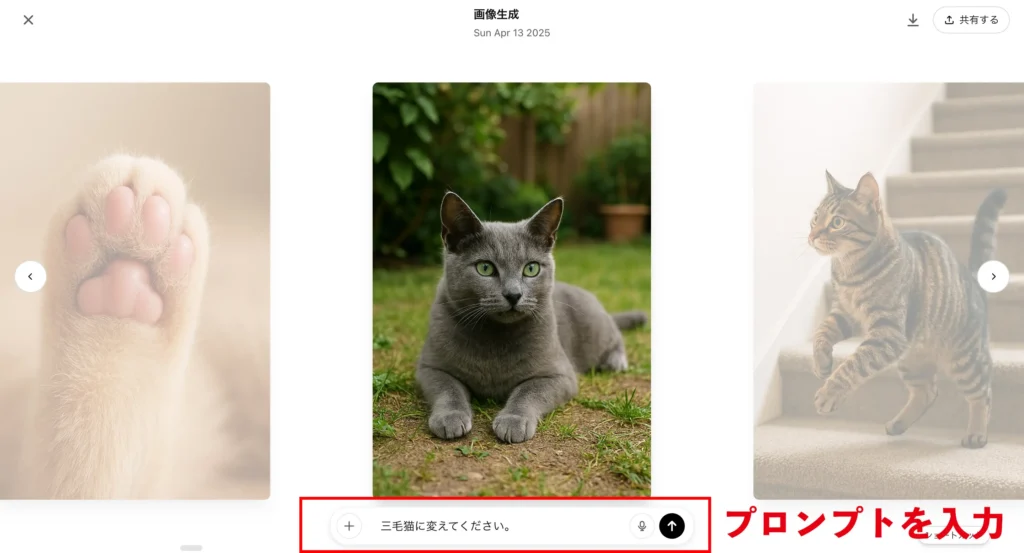

最も便利なのが「編集する」ボタンです。これは、保存された画像の横に表示されるボタンで、クリックするとその画像をベースにした再生成プロンプトの入力画面が開きます。

たとえば、「この猫の画像、背景を夕焼けにしたい」と思った場合、「背景を夕焼けに変更して」と指示するだけで、新しいバージョンが生成されます。今回は、ロシアンブルーの猫を「三毛猫に変えてください」とプロンプトを入力しました。

再編集では、元の画像の雰囲気や構図を残しつつ、内容だけをカスタマイズできるため、「似たテイストの画像を何パターンか揃えたい」ときにも便利です。

また、ダウンロードボタンも用意されており、生成後すぐにPCやスマートフォンに保存可能です。SNS用の投稿画像や、Webページに挿入する素材としてもスムーズに活用できます。

ライブラリ機能を活用するメリット

ChatGPTのライブラリ機能は、単に画像を保存するだけでなく、日常の作業やクリエイティブな活動を大きく効率化してくれるツールです。ここでは、具体的なメリットを5つに分けてご紹介します。

1. 作業効率の向上

ライブラリ機能を使う最大の利点は、「一度作った画像を繰り返し活用できる」ことです。以前は、同じ画像を使いたい場合、もう一度プロンプトを再入力して、再現性の低い画像を生成するしかありませんでした。今では、ライブラリから選んで再編集すればほんの数秒で再生成。資料作成やブログ更新など、時間のかかる作業もスピーディに行えるようになります。

2. 再現性のある画像制作ができる

画像生成の悩みのひとつは、「前に作った画像と似たテイストのものが出せない」ということでした。ライブラリでは、以前の画像をベースに再生成が可能なので、「シリーズ物」や「バリエーション展開」にも対応しやすくなります。

たとえば、商品紹介記事で「春」「夏」「秋」「冬」の四季バージョンの画像をそろえる場合、最初の1枚をライブラリから呼び出して調整するだけで、統一感のある4枚が簡単に作れます。

3. SNS・資料作成・ブログに活用しやすい

保存された画像は、クリックひとつでダウンロード可能。これにより、CanvaやPowerPoint、WordPressなどの外部ツールとの連携がスムーズになります。SNSでのキャンペーン投稿、noteやブログのアイキャッチ画像、教育資料の挿絵など、あらゆる場面で活躍します。

4. アイデアのストックとして使える

ライブラリは、ただの保存場所ではなく、「自分のクリエイティブなアイデア帳」としても機能します。思いついたイメージをどんどん生成し、あとから振り返ってアイデアを組み合わせたり、ブラッシュアップしたりすることが可能です。

5. 無駄な再生成を防げる

これまで、「気に入った画像があったのにダウンロードし忘れて消えてしまった…」という経験をした人も多いでしょう。ライブラリ機能があれば、そうした事故を未然に防ぎ、必要なときにいつでも取り出せる安心感があります。

実際の活用例:資料作成やSNS投稿に便利!

ChatGPTのライブラリ機能は、実務や日常のクリエイティブ作業にそのまま使えるほど実用的です。ここでは、具体的にどのようなシーンで活用できるのか、用途別にいくつかの実例をご紹介します。

1. ブログやnoteのアイキャッチ画像に

ブログやnoteを運営している人にとって、記事の第一印象を左右するのがアイキャッチ画像です。たとえば、「ChatGPTの使い方5選」という記事を書くとき、「パソコンを前に考える女性」「吹き出しでAIと会話している様子」などをビジュアル化しておくと、読者の目を引きやすくなります。ライブラリに保存された画像を再編集すれば、色味や背景だけを変えて複数バリエーションを用意することも可能。記事の内容に合わせて、最適な画像を短時間で準備できます。

2. SNS投稿のネタづくりに

X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSでは、視覚的に目立つ画像がバズりやすい傾向があります。たとえば「猫がAIに相談している風のイラスト」や「日常のあるあるネタを視覚化したもの」などは、多くのユーザーにシェアされやすく、拡散のチャンスを広げてくれます。ライブラリに過去の投稿画像を保存しておけば、「似たテイストで次の投稿も作ってみよう」というときにスムーズに再生成でき、ブランディングの一貫性も保てます。

3. プレゼン資料や講演スライドの挿絵に

ビジネスや教育の現場でも活用できます。たとえば、プレゼン資料の中に「生成AIのイメージを伝えるイラスト」や「手書き風の図解」を挿入すれば、スライドの印象が一気に引き締まり、伝わりやすくなります。ライブラリに保存しておけば、複数のスライドに似た雰囲気の画像を使い回すこともでき、統一感のある資料が作れます。

4. 家族や友人へのカード・招待状に

意外と便利なのが、個人的な画像生成にも役立つ点です。たとえば、友人の誕生日カードに「その人の似顔絵風イラスト」や「趣味をテーマにした風景画」を作って添えると、ぐっと特別感が増します。ライブラリに過去の作品を貯めておけば、ちょっとした手紙やLINEスタンプ風画像もすぐに作れるようになります。

📚 あわせて読みたい関連記事

ChatGPTで画像生成に挑戦したい方は、こちらの記事もおすすめです👇

これまでうまくいかなかった日本語での画像プロンプトも、GPT-4oにより精度が大幅向上。ライブラリ機能とあわせて使えば、日本語だけで高品質な画像制作&保存・再編集まで一貫してできるようになります。

初心者におすすめの理由と注意点

ChatGPTのライブラリ機能は、画像生成に不慣れな初心者の方にも安心して使える新機能です。画像を生成するだけで自動的に保存され、操作に迷うことなく、あとから何度でも見返したり再編集したりできるのが大きな魅力です。

初心者におすすめの理由

特別な保存操作は必要なく、画像を作った時点で自動的にライブラリに追加されるため、保存のし忘れやデータ消失の心配がありません。

たとえば、趣味でオリジナルの猫イラストを作っていた方が、ライブラリから過去の作品をすぐに呼び出して、色合いだけを変えた新しいバージョンを簡単に作成できた、という事例もあります。保存→再利用→アレンジがとてもスムーズなので、初心者でも「AI画像生成の楽しさ」を実感しやすくなっています。

また、ライブラリに蓄積されることで、過去にうまくいったイメージやスタイルを自然に振り返ることができ、使うほどにプロンプトのコツもつかめるようになります。

注意点(2025年4月現在)

ただし、いくつか知っておきたい注意点もあります。

まず、ライブラリに保存されるのはGPT-4oモデルで生成された画像のみです。DALL・E 3で作成した画像は自動保存されないため、その場で手動ダウンロードしておく必要があります。

また、ライブラリに保存された画像については、削除や整理(フォルダ分け、名前付けなど)は一切できません。現時点では、すべての画像が一覧に並び続けるだけの仕様になっているため、画像が増えると目視で探すしかない状況です。

さらに、無料プランでもライブラリ機能は使えますが、新しく画像を生成できる回数は1日3回までに制限されています。保存できる画像もこの制限内にとどまるため、本格的に活用したい方はChatGPT Plus(有料プラン)へのアップグレードを検討するのも一つの方法です。

今後、削除や整理機能が追加される可能性もあるため、当面は「保存された画像をそのまま活用する」形で使っていくのが現実的です。

記事のまとめ

ChatGPTに新たに加わったライブラリ機能は、画像生成をもっと便利に、もっと自由にしてくれる強力なサポート機能です。画像が自動で保存され、あとから簡単に見返したり、再編集したりできるので、初心者でもストレスなく画像生成を楽しめます。

保存忘れややり直しの手間が減ることで、プレゼン資料作成、ブログ用のアイキャッチ画像、SNS投稿用のクリエイティブ制作など、あらゆる場面で活躍してくれるでしょう。

ただし、2025年4月現在、ライブラリに保存されるのはGPT-4oモデルで生成された画像のみであり、DALL・E 3の画像は自動保存されません。また、保存された画像は削除・整理ができないため、今は一覧から目視で探すしかない点には注意が必要です。

さらに、無料プランでもライブラリ機能は使えますが、画像生成は1日3回までと限られています。たくさん生成してライブラリを充実させたい方は、Plusプランへのアップグレードも選択肢に入るでしょう。

今後のアップデートによる機能改善に期待しながら、まずは気軽に画像生成を試し、ライブラリを自分だけの作品集として楽しむ――そんな使い方が今のChatGPTライブラリにはぴったりです。

📚 もっと深く知りたい方へ。関連テーマの記事をまとめたページもご用意しています。

迷ったら、まずはこのセミナーから始めるのがおすすめです!

私自身、いろいろな講座を見てきた中で、安心しておすすめできる内容です👇

👉 無料セミナーをチェックする